高質量發展-新技術篇|吉林省腫瘤醫院成功開展省內首例DSA導引下膽道活檢聯合膽道支架植入術

來源:吉林省腫瘤醫院 時間:2024-02-07 瀏覽: 次

近日,吉林省腫瘤醫院高新院區綜合外科介入組主任孫志強團隊成功開展省內首例DSA導引下膽道活檢聯合膽道支架植入術,為膽管癌合并梗阻性黃疸患者的診治提供了新方向。

|  |

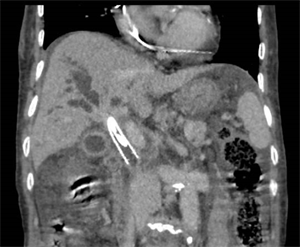

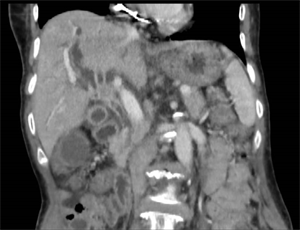

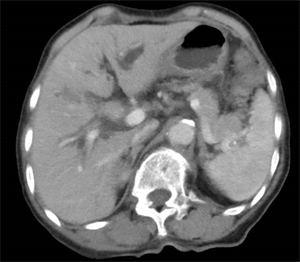

患者是一名79歲的女性,因皮膚、鞏膜黃染,尿色加深3天就診于我院。入院肝功結果提示膽紅素升高,總膽紅素高達422umol/L。肝臟增強MRI提示:肝總管/膽囊管匯合處腫物,考慮惡性,并繼發肝內膽管擴張。初步診斷為肝總管腫物、梗阻性黃疸。經腹部腫瘤外科會診認為該患高齡,且腫物位于肝門部,外科手術風險大,出血幾率高,家屬不同意行外科治療。孫志強團隊會診后判斷,該患梗阻部位處于肝總管、膽囊管交匯處,屬高位膽管梗阻,不宜行內鏡下逆行膽管引流術(ERCP),可行經皮肝穿刺膽管引流術(PTCD),再根據膽管造影情況來判斷能否行膽道支架置入術。擬行DSA引導下膽道活檢聯合膽道支架植入術,為后續治療創造機會,患者家屬表示同意,要求行該治療方案。在明確患者沒有手術禁忌癥后,團隊于CT導引下行PTCD,后于DSA導引下行膽管造影。因膽管梗阻嚴重,造影后無法通過,即便利用導絲導引也十分困難。經過反復嘗試和更換不同硬度導絲后,終于導絲越過梗阻部位,導絲導引導管成功完成膽道造影,明確了梗阻的部位和長度,最終順利完成了本次膽道支架置入手術。

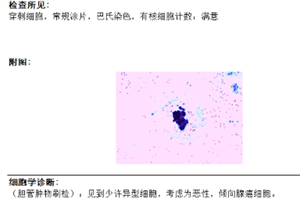

術后第2天,患者皮膚、鞏膜黃染緩解,尿色變淺,膽汁引流量較前減少,復查肝功能,總膽紅素降至264 umol/L,取得了立竿見影的效果。1周后患者膽汁引流量明顯減少,總膽紅素降至98 umol/L。再次分析病情,擬復查膽道造影明確目前梗阻緩解情況,若膽道通暢可考慮拔除膽道引流管。但患者目前無病理學診斷支持,即便影像學診斷為膽管惡性腫瘤,但病理診斷才是膽管癌診斷的金標準。再次研判病情后,決定術中利用膽道活檢毛刷進行刷檢,明確腫物性質。術中行膽道造影可見造影劑順利通過狹窄部位并進入十二指腸,證實膽管通暢,而后行膽道刷檢術,成功刷取膽道病變組織一塊,送病理活檢結果回報示:考慮惡性,傾向腺癌。最終明確診斷為:膽管癌,為接下來的抗腫瘤治療提供了可靠的證據。

|  |

經皮肝穿刺膽道造影下膽道鉗夾活檢/刷檢是一種通過鉗夾取得活體組織樣本的方法,可以幫助醫生進行病理學檢查,以確定肝內膽管病變的性質和嚴重程度。一般來說,經皮肝穿刺膽道造影下膽道鉗夾活檢是一項相對安全的技術,但仍然存在一些潛在的風險。其中最常見的風險是出血和感染。出血可能發生在穿刺和鉗夾活檢期間,而感染可能在任何時候發生。然而,這些風險的發生率相對較低,通常在1%以下。同時經皮肝穿刺膽道造影下膽道鉗夾活檢可以確定膽道狹窄或梗阻的原因,并可以確定肝內腫瘤的性質。因此,對于某些情況,如無法通過其他方法診斷或治療的病例,經皮肝穿刺膽道造影下膽道鉗夾活檢是一種非常適宜的檢查方法。

孫志強介紹,該項新技術的主要適應癥包括:一是膽道狹窄或梗阻的病人,如膽道腫瘤、膽管結石等,需要明確診斷或評估病變性質和范圍。二是肝內膽管炎、肝內膽管結石等需要明確診斷或評估病變性質和范圍。三是膽管引流術后的病人,需要檢查引流管是否暢通或病變的再發情況。以及其他需要明確診斷或評估膽管病變的病人。

該技術的成功開展標志著吉林省腫瘤醫院在梗阻性黃疸的診治方面邁出了堅實的一步。吉林省腫瘤醫院將繼續高度重視科技創新工作,以構建和完善新時代科技創新與科技服務體系為目標,按照“堅持四個面向、聚焦腫瘤領域、強化系統創新、打造特色優勢、追求卓越貢獻”的思路,圍繞健康中國、健康吉林建設和高質量發展戰略,以解決腫瘤領域核心科學技術問題為導向,以深化科研創新制度改革和治理能力提升為保障,加強從基礎研究、關鍵技術、到成果轉化的全鏈條設計和一體化部署,實現高端科研平臺實體化運行,顯著提升科研創新的平臺支撐能力,有力支撐高水平研究型醫院建設,為建設世界科技強國做出實質貢獻。