特色診療|吉林省腫瘤醫院成功完成一例巨大惡性外周神經鞘膜瘤切除術

來源:吉林省腫瘤醫院 時間:2023-05-23 瀏覽: 次

近日,吉林省腫瘤醫院甲狀腺頭頸外二科專家團隊在主任汪曉春的帶領下,成功治愈一例巨大惡性外周神經鞘膜瘤病患者。

患者,青年男性,31歲,自述一月前無意間發現右頸部局部腫物,逐漸增大,已至“鵝蛋”大小,無痛無癢,無吞咽、呼吸困難,無聲音嘶啞,無明顯不適,在家人陪同下多方求治,因腫物體積較大,周圍毗鄰重要血管及重要神經,手術有風險,術后極有可能造成嚴重術后并發癥,家屬和患者沒有選擇手術。之后在多家醫院進行保守觀察治療,保守治療效果欠佳,為求進一步診治,前來我院甲狀腺頭頸外二科就診。

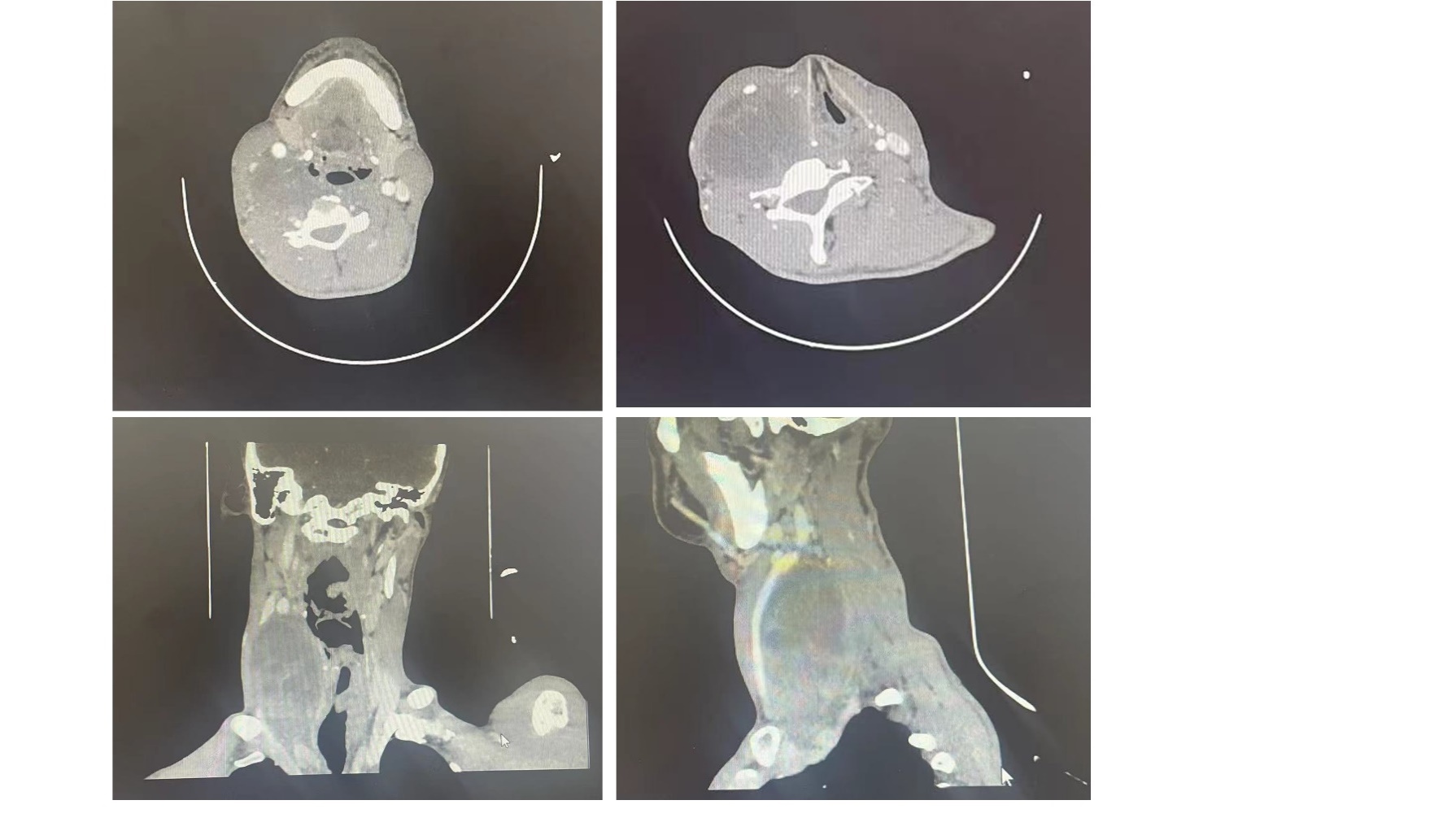

經過甲狀腺頭頸外二科醫療團隊的全面檢查,查體可見其頸部不對稱,右側頸可見一隆起性腫物,大小約10×5cm;彩超顯示其右側甲狀腺后方可見一大小約9.5×4.8cm囊實回聲;增強CT可見右頸部間隙多房狀軟組織影,上緣達舌骨右支咽旁水平,下緣至右側鎖骨下動脈上緣水平,內側緣至甲狀軟骨板外側緣,外側緣與右側胸鎖乳突肌分界不清。氣管受壓左移,腫物與右頸內靜脈分界不清,右頸總動脈移位至腫物前方。結合患者臨床表現及影像學檢查,初步考慮為神經鞘瘤可能性大。但患者有神經纖維瘤病史,不除外神經纖維瘤惡變可能,且腫物范圍較大,與血管分界不清。瘤體不但影響外觀,還對患者身體造成沉重負擔,嚴重影響正常生活,針對患者在多家醫院診治的特殊情況,結合影像學檢查,汪曉春主任多次組織全科及多學科聯合會診,就腫塊是否為惡性、手術入路、腫塊安全切除范圍等進行了反復討論,在避免損傷頸部腫塊下方的副神經、膈神經、臂叢、迷走神經前提下,還要完整切除正常肌肉組織構成的假包膜等方面團隊制定了嚴密的手術計劃,由汪曉春主任主刀,為這名患者進行了手術,術中于腫物前方可見移位的右側頸總動脈及頸內靜脈,頸內靜脈全程及頸總動脈肩胛舌骨肌處與腫物粘連嚴重,銳性及鈍性全程分離頸總動脈及頸內靜脈。腫物高度浸潤右側迷走神經,遂離斷右側迷走神經。逐步分離腫物周圍組織,歷時3小時余,團隊在主任汪曉春、副主任殷向黨的帶領下,成功將腫物完整切除。術后患者恢復良好,上肢運動正常,無明顯不適主訴。術后石蠟病理回報診斷為惡性外周神經鞘膜瘤。患者生命體征平穩,切口甲級愈合。

汪曉春主任介紹,惡性外周神經鞘瘤為臨床上少見的神經源性腫瘤,其罕見性、缺乏標準診斷模式及高侵襲性、高復發率往往造成診斷治療困難。其半數來源于神經纖維瘤病Ⅰ型的惡變,首選手術治療。本例患者考慮為神經纖維瘤病Ⅰ型惡變來源,患者較為年輕,治療愿望較迫切,術后滿意度較高。本次手術難度較高,病例較罕見。她提示,相較于乳腺癌,肺癌等常見高發腫瘤,人體還有一些發病率低的惡性腫瘤,國際上將發病率小于6/10萬的惡性腫瘤稱之為“稀少癌=稀少惡性腫瘤”。據日本國立癌中心稀少癌中心報道,世界上約有200余種“稀少癌=稀少惡性腫瘤”,盡管單一病種發病率僅為1-6/10萬,但200余種“稀少癌”每年的總發病率約占全球惡性腫瘤發病率的15-22%,基本與“5大癌”中的乳腺癌和肺癌的年發病率相當。由此可見,從整體發病率角度看,稀少癌的問題絕非“稀少”或“可以忽視”的問題。如發現周邊有類似癥狀的朋友,請告誡他們及時到正規醫院咨詢,就診及治療。早期發現、早治療極為重要,正規、及時的治療可顯著提高患者的生存率和生存質量。

供稿:甲狀腺頭頸外二科

統稿編輯:宣傳統戰科